Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. (Gênesis 30:22)

Los Angeles, 2049: uma cidade cinza, chuvosa, mas com menos neon do que alguns anos antes. Como o próprio nome indica, Blade Runner 2049 se propõe a ser uma sequência do clássico de 1982, cuja narrativa se passa cerca de três décadas depois. Se aquele era dirigido por Ridley Scott, esse fica nas mãos de Denis Villeneuve. O roteiro, por sua vez, tem autoria dividida entre Hampton Fancher, que também roteirizou o primeiro filme, e Michael Green, responsável pelo argumento de Alien: Covenant. E isso explica muita coisa, conforme discorrerei abaixo.

Em Blade Runner, Deckard (Harrison Ford) precisa caçar e desativar criaturas humanoides, chamadas de replicantes, que se rebelam contra os criadores. Esses androides chegam a nós personalizados nas figuras de Rachael (Sean Young), Pris (Daryl Hannah), Zhora (Joanna Cassidy) e Roy (Rutger Haeur). Embora seus corpos sejam artificiais, o resultado é bastante próximo ao natural: eles têm sentimentos e aspirações, defendem a sua vida, sangram quando feridos e têm total passabilidade humana. A grande questão do filme é justamente a marcação dos limites do que nos torna humanos, questão essa ampliada na versão Final Cut (2007), em que a própria identidade de Deckard é colocada em xeque.

Já em 2049 temos oficialmente um protagonista replicante. KD6-3.7, ou simplesmente K (Ryan Gosling) é um androide que trabalha como policial e assim como Deckard, persegue e desativa modelos antigos de replicantes que fugiram. Gosling encarna com perfeição o tipo silencioso e estoico que tem preenchido sua filmografia, usando a jaqueta de pele falsa de carneiro que o traz com facilidade para a ambientação noir que já caracterizava o outro filme. Ele é composto por tecnologia mais nova e criada especificamente para torna-los mais obedientes. Humanoides que obedecem cegamente e sem questionamento os humanos. É quando conhece Sapper Morton (Dave Bautista) que seu papel nesse mundo é abalado: o replicante, que vivia isolado em uma fazenda, fala para ele sobre um milagre que o faria mudar de posicionamento. Mais para frente na história descobrimos que tal milagre ocorreu no corpo de Rachael: no passado a replicante engravidou e gerou uma criança. Para a chefa de K, Tenente Joshi (Robin Wright), esse fato mudaria toda a estrutura social daquele universo e “quebraria os muros”.

Esse é o fator que une tematicamente aqui Blade Runner e Alien: Covenant, por meio das mãos dos roteiristas: se no primeiro filme se questiona os limites da humanidade, aqui isso teria menos importância, já que seres bio-mecânicos perfeitos teriam capacidade de reprodução, o que os posicionaria em superioridade aos humanos. Em Covenant, o que nos torna humanos é a possibilidade de criação e a criatura supera o criador usando suas próprias potências. Acontece que essa temática é abordada de maneira muito mais interessante e clara no outro filme, com destaque para a incrível atuação de Michael Fassbender. Sem deixar claro as consequências reais da reprodução de replicantes, neste filme a questão é colocada, mas encontra um beco sem saída. Mesmo o fraco A Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell (remake do anime fortemente inspirado pelo próprio Blade Runner) levanta pontos sobre a existência de uma alma vinculada à memória presente nos corpos artificiais daquela diegese, que manteria esses corpos no limite da humanidade. K chega a falar que replicantes, por serem criados, não têm almas. Quem tem alma é quem nasce, e, portanto, essa criança representaria uma grande mudança, uma pessoa replicante provida de alma. Mas o conceito de alma aplicado a replicantes novamente não é desenvolvido. É uma característica que, presente ou não em seus corpos, não havia sido mencionada anteriormente no filme de 1982, nem volta a ser mencionada nesse. Certamente o interesse em dar continuidade aos questionamentos lançados em 1982, e que até hoje ressoam, está dado, mas os pontos apresentados são lançados sem serem levados adiante, deixando de ser plenamente explorados.

Explorados são os corpos femininos em cena. Aparentemente nos próximos trinta e dois anos a visão que se tem dos papéis femininos na sociedade não vão melhorar. Talvez até mesmo retrocedam. Os dois corpos femininos mais importantes para a história se chamam Luv (Sylvia Hoeks) e Joi (Ana de Armas), nomes que representam especificamente o que trazem à vida de seus mestres (amor- love; e alegria- joy). Sim, porque ambas não são humanas: são criadas para servir homens. Luv não chega a ser uma vilã: é uma assistente e uma companhia, mas também é uma capanga a mando de Wallace (Jared Leto, cuja atuação caricata é marcadamente um ponto mais fraco do filme), o fabricante da nova geração de replicantes. Em determinado momento, Luv chama K de cachorro mau, mas ela é que se comporta como um cão de guarda raivoso e rancoroso, mas ao mesmo tempo obediente, que ainda assim, de forma completamente sem propósito, lhe rouba um beijo em meio a uma luta.

A situação de Joi é mais complexa: ela é uma tecnologia nova, uma forma holográfica provida de inteligência artificial criada para servir seu amo. Estabelecendo uma hierarquia entre corpos humanoides de forma similar ao já citado Ghost in the Shell, a versão do produto apresentada no filme devota-se a K: uma mulher para servir a um homem, que por sua vez serve aos humanos de verdade. A primeira vez que a vemos ela veste uma roupa de dona de casa dos anos 50 e prepara uma refeição para ele. Ela fala para ele tudo que ele gostaria de ouvir, alimentando o seu sonho de ser alguém especial, como um Pinóquio que quer ser um menino de verdade. Para K, o conforto de ter sua importância no mundo sempre reafirmada é amor. E para que esse amor possa ser concretizado, Joi contrata mais um corpo feminino servil, Mariette (Mackenzie Davis), uma replicante garota de programa, para que se alinhe com sua própria projeção corporal e a represente no momento do sexo. Algo similar ocorre em Ela, quando a conexão emocional de Theodore com a inteligência artificial Samantha é concretizada por meio de um corpo feminino alugado. A diferença é que Samantha não era corporificada e Theodore era humano. Aqui nós temos três corpos sintéticos interagindo no sexo, mas os dois que se apresentam como femininos é que devem satisfazer o masculino. Se há uma hierarquia entre a materialidade dos corpos na sua humanidade ou desumanidade (humanos, replicantes e hologramas), há, também, uma claramente pautada no gênero.

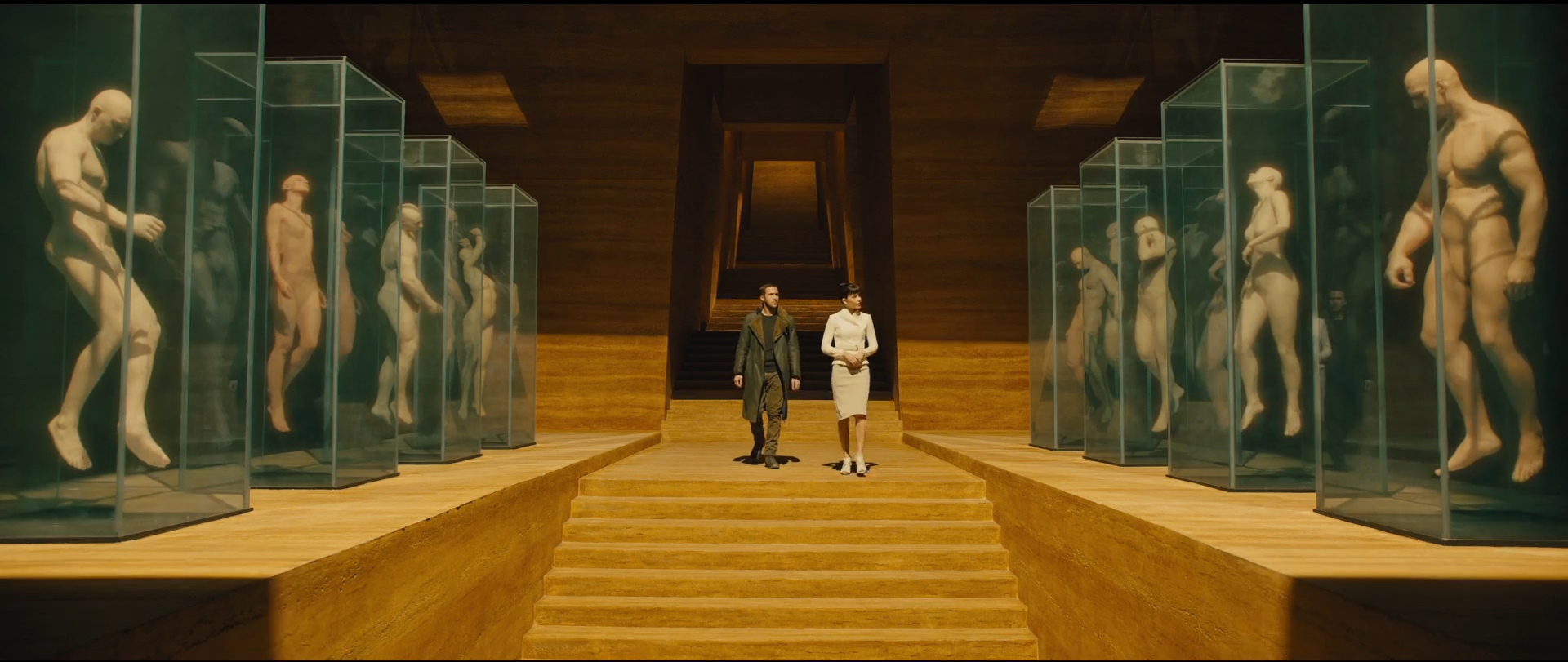

E se a cidade deixou de ter tantas influências japonesas nas décadas que se passaram, os imensos painéis luminosos também foram parcialmente trocados, substituídos por mais hologramas de corpos femininos oferecendo mercadorias que muitas vezes são eles mesmos, como ocorre com Joi. Infelizmente, apesar da fotografia belíssima de Roger Deakins, o filme também não consegue repetir a estética única e marcante do original. Ao se afastar dos elementos que a definiam para criar um futuro mais avançado, o que apresenta é uma estética genérica, que remeta ao filme de 1982 sem alcançar o seu patamar de referencial. Mas a direção de arte se esmera com uso de elementos amarelos contrapondo o cinza.

Os corpos femininos não são os únicos que são explorados. Apenas duas pessoas negras aparecem na história: dois homens que tentam garantir seu sustento usando-se dos restos da sociedade de tecnologia, Mister Cotton (Lennie James) e Doc Badger (Barkhad Abdi). Utilizei o verbo “servir” diversas vezes até agora, pois a servidão dos replicantes é clara: são criados e programados para não terem livre arbítrio e sua única opção é obedecer aos humanos. Robôs e androides em ficção científica são constantemente utilizados como metáforas para a marginalização. Historicamente pessoas brancas desumanizaram pessoas não-brancas com o objetivo de coloca-las em posição de servidão. Joshi garante que a humanização dos replicantes, marcada na possibilidade de gerar vida, quebraria os muros que sustentam aquela sociedade. Esses muros são o confinamento da escravidão dos corpos desumanizados. Jeff Yang, em sua conta de twitter, publicou uma thread em que comenta sobre o filme tratar da servidão e usar como protagonista um homem branco, perdendo a chance de aprofundar uma camada de subtexto que já está lá, mas que poderia ressoar assuntos contemporâneos de racismo e violência policial, especialmente levando-se em conta que K é programado para ser um. Esse fato se encaixa na tendência de filmes de ficção científica e fantasia trabalharem metáforas e alegorias sobre a exclusão de minorias, sejam elas raciais, sexuais ou de gênero, ao mesmo tempo em que as excluem literalmente de seu protagonismo.

Villeneuve tenta esconder o racismo e misoginia do discurso presente no filme desconstruindo a história do escolhido: por mais que Joi afirme e K acredite na sua especialidade, ela é desmentida no final, em uma tentativa de assegurar que o futuro pertencerá às mulheres. Acontece que não só essa reviravolta é bastante previsível, como não altera o fato de que o tempo de tela e a trajetória a ser acompanhada pelo espectador ainda são do homem branco. As trajetórias das mulheres presentes giram em torno dos homens: elas se esforçam para preservar um sistema que a eles pertence e os favorece, basicamente não tendo desejos próprios.

Blade Runner 2049 é de uma qualidade técnica que impressiona. As atuações são muito boas e a fotografia é linda: basicamente cada frame do filme pode ser capturado, impresso e emoldurado. Mas o tratamento conferido ao roteiro não é problemático apenas nos aspectos já levantados: ele cria um distanciamento e uma certa frieza entre espectador e protagonista que torna difícil engajar com a história e criar empatia. Não há um fator humano que nos ligue aos acontecimentos, que se desenrolam sucessivamente sem grandes surpresas nem emoções. Os temas centrais ao filme sem dúvida são interessantes e têm permeado o nosso imaginário coletivo, o que fica patente com a grande quantidade de filmes de ficção científica com que ele dialoga. Porém nesses outros filmes em que são abordados, são discutidos de maneira mais interessante. Sua narrativa não ignora nem desmerece o legado daquela presente em Blade Runner. Consegue amplia-la, mas sem acrescentar muita coisa de substancial, que faça diferença. No filme anterior, manequins e bonecos rodeiam as replicantes destacando, em contraste, a humanidade delas. Não deixa de ser irônico que uma obra que se proponha a discutir esse mesmo tema seja tão bonita mas com tão pouco conteúdo e alma, cumprindo sem querer o papel de destacar a humanidade, ainda que falha, de seu antecessor.

3 thoughts on “Blade Runner 2049 (2017)”