Que Ryan Murphy é um showrunner divisivo todos que acompanham televisão sabem. Emplacando sucesso atrás de sucesso, muitas vezes se aponta a falta de sutileza de seus roteiros. Para mim, geralmente ele acerta, com as devidas ressalvas, se tomarmos como referência justamente seus aspectos novelescos e pendor para o kitsch. Gosto do começo de Glee, da primeira temporada de American Crime Story (a única que vi) e de Pose (levando em conta o excesso de glamourização). Por fim, apesar de algumas ficcionalizações problemáticas, realmente acho Feud: Bette & Joan uma série ótima, que me entrega algo que eu (e provavelmente muitas pessoas cinéfilas) sou carente: dramas sobre a história de Hollywood, recheados com belas atuações e um valor de produção adequado. Foi nesse espírito que resolvi assistir a Hollywood, sua mais recente minissérie. E nesse espírito foi que me frustrei.

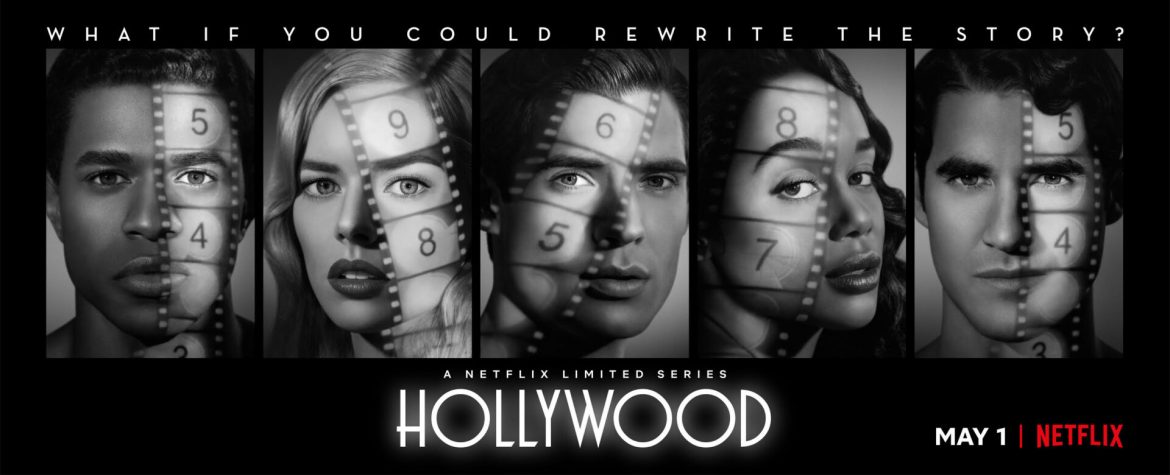

Sem saber nada sobre a trama, após o piloto fui levada a crer que a série contaria as história de atores e atrizes cujas vidas foram afetadas pelo poderio hollywoodiano: Anna May Wong (Michelle Krusiec) e sua carreira trágica, marcada por estereótipos racistas e exotizantes; Rock Hudson (Jake Picking), o galã gay cuja orientação sexual foi ocultada do público por décadas; Hattie McDaniel (Queen Latifah), cantora e atriz de talento, que ficou relegada a papéis de mammy (que fazia o possível para subverter) em sua passagem por Hollywood. Mas não: Murphy opta por citar esses personagens históricos para então nos apresentar a outros, ficcionais, que serão o foco da narrativa: Jack Castello (David Corenswet), o jovem ator que se prostitui para conseguir fechar as contas com a esposa grávida de gêmeos; Raymond Ainsley (Darren Criss), diretor aspirante birracial com passabilidade branca; que por sua vez namora com Camille Washington (Laura Harrier), atriz talentosa que, por ser negra, é relegada a pequenos papéis cômicos e, por fim, Archie Coleman (Jeremy Pope), roteirista negro que envia seus escritos aos estúdios de forma anônima para não ser vinculado apenas a filmes que discutem questões raciais.

Não vou nem entrar no mérito sobre como se erotiza e se normaliza a exploração sexual dos homens da história e como aponta os papéis estereotipados para atrizes negras ao mesmo tempo em que a única atriz negra entre os protagonistas é também a única mulher a aparecer de lingerie na série toda, interpretando a sedutora que implora por um papel para seu namorado/diretor. Também vou deixar de lado a ausência de tantas mulheres notoriamente lésbicas ou bissexuais na indústria. Vou apenas apontar o maior problema da série: o desrespeito pela própria história.

Nenhum problema em contar a história de Hollywood sob o ponto de vista de anônimos ficcionais. O cinema já o fez repetidas vezes, inclusive. O que Murphy faz é criar uma versão alternativa em que pessoas que foram excluídas dos espaços de poder por não serem brancas, por serem LGBTs ou por serem mulheres tivessem o lugar que seria seu por merecimento. O porém é que a forma como faz isso é afirmar que aquelas que realmente estiveram lá não fizeram o suficiente e nem foram boas o bastante.

Na história, os personagens citados se unem na produção de um grande filme chamado Meg, produzido no ficcional estúdio Ace. Quando Ace Amberg (Rob Reiner), dono do estúdio, é hospitalizado, sua esposa Avis (Patti LuPone) assume e aprova o projeto. A narrativa não só é anacrônica, como ofensiva. Para Murphy o Código Hays poderia ter sido afrouxado se pessoas LGBT se posicionasse publicamente a respeito de sua sexualidade e pessoas negras e de outras etnias não-brancas enfrentassem a discriminação institucionalizada pelo Estado imposta pelas leis de Jim Crow. Murphy culpabiliza as vítimas de um sistema branco, heteronormativo e masculino de poder pela própria existência desse sistema.

Ele coloca Rock Hudson falando para outro personagem “Se eu fosse como você explodiria meus miolos”, referindo-se à forma como o homem em questão ocultava o fato de ser gay. O verdadeiro Rock Hudson precisou fazer o mesmo por décadas. Murphy acha que ele deveria ter estourado os próprios miolos? Em outro momento Hattie McDaniel insiste que Camille lute para sentar na primeira fileira na cerimônia do Oscar. Como se a própria Hattie, que se sentou nos fundos do salão no hotel segregado quando ganhou se tornou a primeira atriz negra a ganhar um Oscar, em 1940, não tivesse lutado o suficiente.

Mas o pior é perceber que em sua fantasia, Murphy acredita que essas pessoas só teriam relevância se fossem devidamente aceitas pelo mesmo sistema misógino, racista e lgbtfóbico que as desprezou. O ápice é aceitação comercial dos trabalhos realizados e a premiação com Oscar (que até hoje tem problemas patentes no que tange à indicação e à premiação dos trabalhos de grupos minoritários). Sem essa validação, criada na ficção dele, é como se as pessoas retratadas não tivessem a mesma importância, implicando que seus equivalentes na vida real valeram menos por não terem o reconhecimento merecido.

Em certo momento alguém diz “Não estamos só fazendo um filme, estamos fazendo história”. Adivinha? Na realidade homens e mulheres, negros, asiáticos, LGBTs viveram e trabalharam em Hollywood e fizeram o possível por suas próprias carreiras, fazendo história. Acontece que a história que fizeram não é boa o suficiente para Murphy. Com uma vasta história não contada (ou pouco contada, ou mal contada) do cinema à disposição para ser usada, preferiu ignorar feitos existentes. O seu revisionismo é tão equivocado que ele chega, mesmo, a afirmar que Avis teria sido a primeira mulher a dirigir um estúdio, delirando que sua criação ficcional seria um marco ainda inatingido. Mesmo se desconsiderasse Alice Guy, que teve se Estúdio Solax antes da existência de Hollywood e na década de 1940, quando se passa a minissérie, já havia caído no ostracismo, como ignorar a estrela Mary Pickford, que fundou o estúdio United Artists em 1919 junto com Charles Chaplin, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith? Em outro momento uma personagem afirma “Muitos filmes de Hollywood [depois do sucesso de Meg] serão estrelados por mulheres e pessoas de cor”. Murphy parece esquecer que antes da Nova Hollywood, quando as histórias passaram a ser quase totalmente sobre homens, as mulheres já eram as grandes estrelas de Hollywood.

Em resumo, a minissérie é de um revisionismo equivocado, que ignora os próprios marcos históricos quando se trata de representatividade no cinema e invalida o trabalhos de diversos profissionais, como se a mera existência deles em um sistema de exclusão já não fosse luta, como se eles não tivessem se esforçado o suficiente, como se a culpa da discriminação que sofreram fosse deles mesmos. Ao criar versões anacrônicas a respeito do que Ryan Murphy acredita que deveria ter acontecido, Hollywood tenta homenagear, mas acaba por menosprezar a vida e a obra de pessoas reais.

Ola, bom dia. Assisti Hollywood e não tive a mesma percepção. Achei a série muito boa, fechou bem redonda pra mim, não deixando a necessidade de mais episódios ou temporadas. Também não senti esse menosprezo de Ryan Murphy para com os aqueles que estiveram de fato em Hollywood na época retratada. Senti que foi uma releitura, o ato de reescrever uma história existente com uma adição de ficção no meio. Reconheço que na época, em Hollywood, tudo foi muito mais difícil. Mas se formos levar em consideração o desejo dos nossos corações, acredito que desejaríamos que tivesse sido como Hollywood mostra. Saliento que é sempre bom aprendermos visões diferentes, por isso obrigada pela crítica aqui disposta

Oi Luisa! Desculpa a demora, por algum motivo não recebi a notificação do seu comentário. Fico feliz que você tenha gostado de Hollywood. E que bom que mesmo assim gostou de ler uma visão diferente. 🙂 Obrigada por comentar!